L’efficacité des CEE soumise au doute

Dans un contexte national et européen porteur d’ambitions fortes pour la transition énergétique, de nombreuses mesures et initiatives sont mises en place afin de contribuer à la réduction de la consommation énergétique.

L’Etat français a d’ailleurs mis en place depuis 2006 dans le cadre de la loi POPE sur l’énergie un dispositif d’incitation à la sobriété énergétique : les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). Ce dispositif qui a été renouvelé début 2018 pour une durée de 3 ans permet de réaliser et de bénéficier d’économies d’énergie mais son fonctionnement fait de plus en plus l’objet de critiques des différents acteurs concernés.

Zoom sur le fonctionnement des CEE

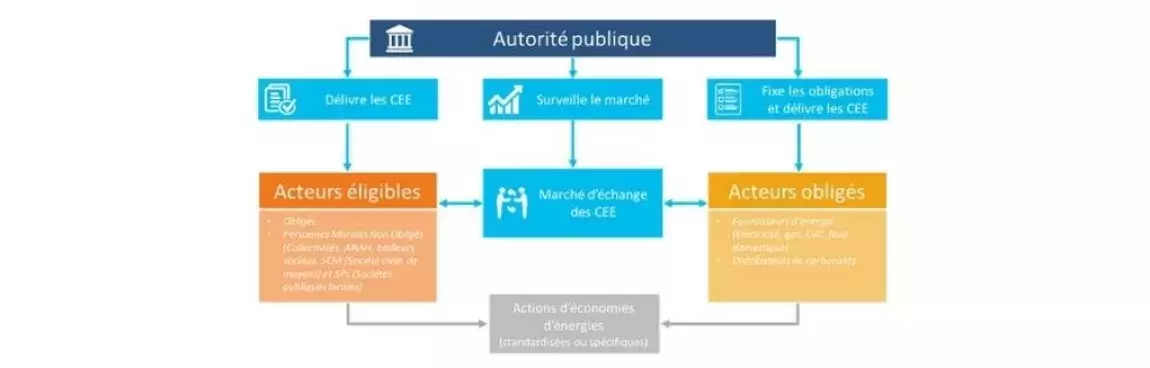

Le dispositif des CEE, créé en 2006 repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie appelés les “obligés” tels que Engie, Greenyellow ou encore Total. Ceux-ci doivent promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. D’autres acteurs appelés les “éligibles”, tels que les collectivités ou encore les bailleurs sociaux ont, eux, la possibilité de mettre en place des opérations ayant pour objectif l’efficacité énergétique. Ils sont éligibles aux CEE.

Il est nécessaire de distinguer les CPE (Contrats de performance énergétique) des CEE (Certificats d’économies d’énergie). Un CPE est un contrat offrant des avantages financiers lors d’investissements d’amélioration de la performance énergétique. Les CEE constituent quant à eux une obligation pour les fournisseurs d’énergie qui peuvent retirer d’un CPE des CEE si certains travaux du CPE sont éligibles.

Voici l’écosystème, et le fonctionnement global des CEE :

Un autre type de CEE a été instauré en 2016 par Ségolène Royal : le CEE “Précarité”. Il s’agit d’une nouvelle obligation d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, avec des primes plus élevées.

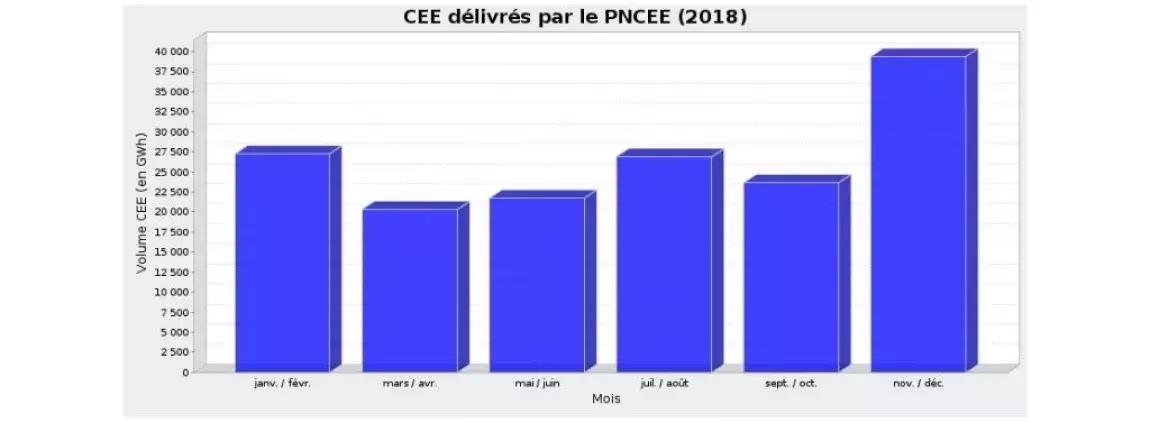

Depuis le 1er janvier 2018, une plateforme nommée Emmy recense les CEE délivrés. Elle est gérée par le gestionnaire officiel du Registre National des CEE.

On peut suivre dessus les volumes de cession des certificats, le coût moyen de cession mais aussi les certificats délivrés par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie.

Le PNCEE a pour mission de centraliser les demandes de CEE et d’en assurer la délivrance.

L’unité permettant déterminer la valeur financière des CEE est le kWh cumac (cumulé et actualisé), un CEE étant égal à un kWh cumac.Cette unité permet comptabiliser l’énergie cumulée évitée d’un équipement tout le long de sa durée de vie, tout en tenant compte de l’évolution du niveau de performance dans le temps

CEE (kWh cumac) = Gain annuel (kWh) x Durée de vie (an) x Coefficient d’actualisation

D’après les données du PNCEE, l’équivalent de 40 000 GWh cumac ont permis d’être économisés grâce aux CEE délivrés sur la période de fin d’année 2018. Pour avoir un ordre de grandeur, 40 000 GWh cumac équivalent à la consommation énergétique de quatre cent mille foyers français pendant 15 ans.

Programmes CEE et marché d’échange

Face à ce dispositif, les obligés ont mis en place des programmes visant à accompagner les non-obligés, c’est à dire les consommateurs, à réaliser des opérations d’efficacité énergétique via des offres financières, notamment avec les Primes Eco-Energie ainsi que des conseils adaptés. Ils peuvent aussi participer à des programmes nationaux éligibles en échange de CEE ou mener des opérations d’efficacité énergétique sur leurs propres installations.

Cependant, les obligés peuvent ne pas atteindre leurs objectifs ou préfèrent ne pas se concentrer dessus en achetant des CEE à d’autres obligés. Certains ont d’ores et déjà compris l’intérêt de se positionner sur ce marché d’échange des CEE et commencent à effectuer des opérations de trading.

Ces entreprises se positionnent donc au centre de toutes les transactions et agissent non seulement comme intermédiaire mais aussi comme une véritable machine à récupérer des CEE en faisant appel à des entreprises de travaux.

Cela permet aux entreprises de travaux d’économies d’énergies de se développer plus rapidement. D’un autre côté, l’entreprise de tTrading récupère des CEE à moindre coût et qu’ils pourront revendre au moment opportun.

Ces entreprises se doivent néanmoins de rester en veille permanente sur le marché, la législation évoluant constamment et certains travaux rendant éligible à un CEE un jour peuvent ne plus être valides le lendemain, il faut donc être capable de s’adapter en permanence au marché.

Un système contraignant et complexe à évaluer

Contrairement aux systèmes de crédit d’impôt, le dispositif des CEE pèse très peu sur le budget public, c’est une mesure simple et peu coûteuse pour les pouvoirs publics. La cour des comptes, dans son rapport de 2016, lui donne même un avis très favorable. Les CEE ne sont cependant pas exempts de certaines critiques.

L’absence de contrôle systématique de la conformité des CEE ouvre la porte à des travaux de faibles qualités et générant beaucoup moins d’économies d’énergie que ce qui est annoncé. De plus, le dispositif coûte cher aux obligés, ce qui se répercute sur les factures des consommateurs. Une analyse d’Effy montre que la part des CEE sur la facture énergétique s’élève à 1.8% en 2018. Avec l’objectif très ambitieux de 1600 TWh cumac imposé par le gouvernement pendant la 4ème période, ce coût pourrait être revu à la hausse. Les obligés ont déjà demandé un délai supplémentaire au ministre pour parvenir à atteindre cet objectif.

Sur la base de ces critiques, plusieurs organismes se sont lancés dans une évaluation des CEE et de leurs impacts réels sur la transition énergétique. La CRE (Commission de régulation de l’énergie) réalise un audit des CEE demandé par EDF tandis que l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) se lance dans une grande enquête en 2019. Mais ces évaluations sont d’autant plus difficiles que le dispositif est complexe et que les données ne sont pas partagées par tous les acteurs.

Finalement, le dispositif des CEE, véritable fer de lance du gouvernement pour la réalisation des économies d’énergie, nécessite de réelles améliorations notamment en terme de transparence du dispositif, d’accessibilité des données et du contrôle de celui-ci afin de le réorienter vers des projets à plus forte valeur ajoutée en termes d’économie d’énergie.