Pénurie de médicaments, quand la France n’a plus les moyens de se soigner

Phénomène connu depuis plus d’une dizaine d’années, les pénuries ou ruptures d’approvisionnement en médicaments sont de plus en plus fréquentes sur le territoire français. Aussi, un sondage BVA pour France Assos Santé, réalisé fin 2018, estimait que 1 Français sur 4 s’était déjà vu refuser la délivrance d’un médicament ou d’un vaccin pour cause de pénurie.

Une problématique reconnue depuis plusieurs années

Phénomène connu depuis plus d’une dizaine d’années, les pénuries ou ruptures d’approvisionnement en médicaments sont de plus en plus fréquentes sur le territoire français. Aussi, un sondage BVA pour France Assos Santé, réalisé fin 2018, estimait que 1 Français sur 4 s’était déjà vu refuser la délivrance d’un médicament ou d’un vaccin pour cause de pénurie.

Véritable préoccupation de santé publique, les divers dispositifs jusqu’alors mis en place par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) ne semblent avoir eu l’impact escompté.

Le terme de « rupture d’approvisionnement » définit l’incapacité des officines et des pharmacies à usage intérieur (PUI), c’est-à-dire les pharmacies d’un établissement de santé donné, à dispenser à un patient un médicament pendant une durée de 72 heures ou plus.

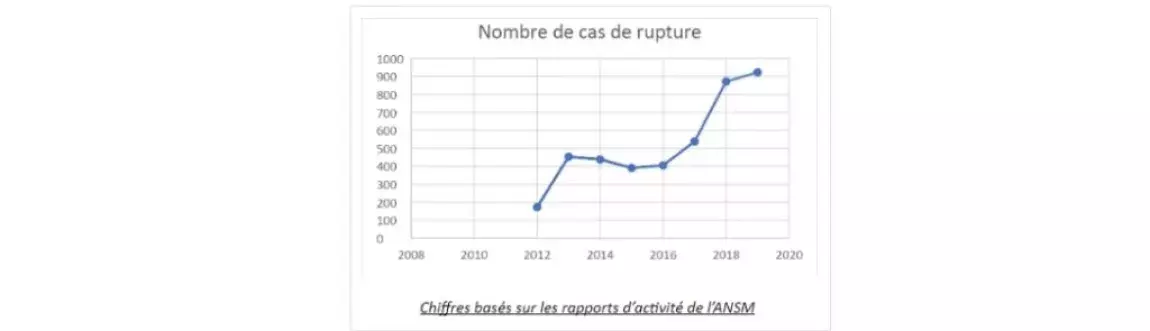

Aussi, au cours des dernières années, le nombre de ruptures de médicaments n’a cessé de croître pour atteindre 922 cas en 2019 contre 173 en 2012 : soit près de 5 fois plus de cas en 7 ans.

Des facteurs multiples de ruptures

Tout d’abord, on définit deux types de ruptures :

- les ruptures de stock : impossibilité de fabriquer ou d’exploiter un médicament,

- les ruptures dans la chaîne de distribution du médicament : non approvisionnement d’une officine ou d’une PUI en l’absence de rupture de stock.

On identifie de manière générale des causes multiples à ces ruptures :

- l’augmentation des difficultés liées à la production, elles sont diverses : soit liées une capacité insuffisante de production voire à une incapacité de production par les fabricants, soit liées à des retards dans la fabrication ou encore à des défauts de qualité qui rendent la production non exploitable, l’approvisionnement en matière première représente également une des difficultés rencontrées.

- l’augmentation de la demande au niveau mondial. Bien que l’accès aux soins par le plus grand nombre soit un indicateur d’amélioration des conditions de vie au niveau mondial, il n’en reste pas moins que l’offre peine à suivre la demande toujours plus croissante.

- l’augmentation subite des ventes en lien avec des recommandations d’utilisation par les praticiens ou encore en raison de l’alternative médicamenteuse que représente le médicament en question.

la libre circulation des biens et la distribution vers des pays pratiquant des tarifs plus avantageux pour les fabricants, peuvent rendre l’importation de certains médicaments plus difficiles dans les pays où le tarif pratiqué est plus bas.

Des Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur également touchés

Ces ruptures concernent tout type de spécialités mais une attention toute particulière est apportée aux Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM) dont les impacts sont lourds de conséquences pour le patient lorsqu’une rupture est détectée :

- pronostic vital engagé,

- perte de chance au regard de l’évolution de la maladie,

- non disponibilité d’alternatives thérapeutiques appropriées.

Parmi ces MITM on retrouve notamment des anticancéreux, des antiparkinsoniens, des antiépileptiques, des traitements de l’hypo/hypertension, des vaccins, des anesthésiants… Or on constate une augmentation au niveau mondial des ruptures sur cette catégorie de médicaments.

De nombreux dispositifs ont été mis en place pour répondre à cet enjeu sanitaire. On retrouve notamment la Loi de modernisation du système de santé de 2016 qui a rendu obligatoire la mise en œuvre de plans de gestion des pénuries par les laboratoires pharmaceutiques mais également l’interdiction d’exportation de ces MITM en cas de ruptures par les grossistes-répartiteurs en dehors du territoire français.

De nouvelles solutions proposées

Pour renforcer les dispositifs en place et lutter contre les pénuries de médicaments, la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté en juillet 2019 une feuille de route s’inscrivant dans la stratégie Ma santé 2022 et identifiant 4 axes pour mieux prévenir, gérer et informer les patients et les professionnels de santé :

- Promouvoir la transparence et la qualité de l’information afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs

- Lutter contre les pénuries de médicaments par de nouvelles actions de prévention et de gestion sur l’ensemble du circuit du médicament

- Renforcer la coordination nationale et la coopération européenne pour mieux prévenir les pénuries de médicaments

- Mettre en place une nouvelle gouvernance nationale

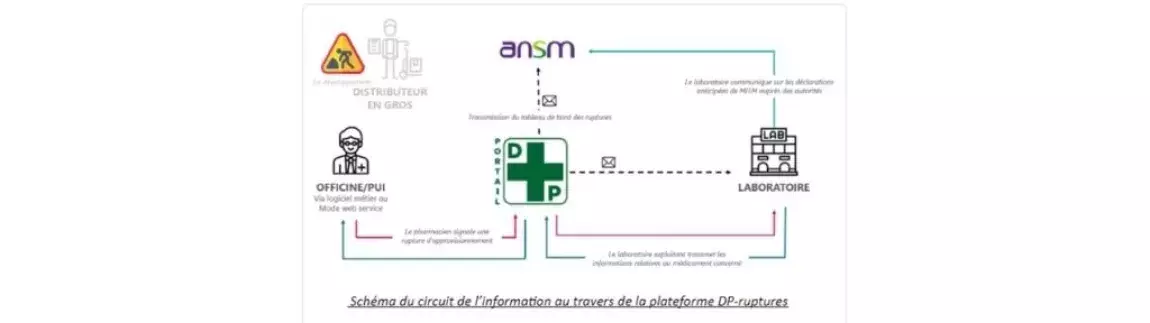

Parmi les actions concrètes pour fluidifier la circulation de l’information entre les acteurs, la Ministre de la Santé prévoit de généraliser en 2020 la plateforme DP-Ruptures.

Au travers de cette plateforme qui est intégrée dans le Dossier Pharmaceutique (DP) depuis 2013, les pharmaciens ont la possibilité de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant. À la suite de leur signalement, les pharmaciens ont accès en retour à la date de retour prévisionnelle sur le marché ainsi que les médicaments alternatifs.

En cours de généralisation dans les officines avec près de 15 000 d’entre-elles raccordées en 2019, le projet ambitionne d’intégrer courant 2020 les distributeurs : dépositaires et grossistes-répartiteurs.

Aussi les fonctionnalités suivantes seront intégrées progressivement :

- Tableaux de bord étendus aux 500 codes de spécialités les plus en tension,

- Liste des médicaments considérés comme des MITM

- Vision anticipée des ruptures

Pour aller plus loin sur la feuille route 2019-2022 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/31142_dicom_pe_nurie_de_me_dicamentsv8.pdf

Un article de loi pour lutter contre ces pénuries

Paru au Journal officiel le 27 décembre 2019, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) comporte de nombreuses références à la pharmacie. Dans sa composition on retrouve l’article 48 qui s’intéresse à la lutte contre les pénuries de médicaments.

Cet article vient s’inscrire dans la continuité de la feuille de route présentée par la Ministre de la Santé en juillet 2019 ; on y retrouve les obligations des industriels.

Ils se doivent de :

- constituer des stocks jusqu’à quatre mois pour tous les médicaments,

- approvisionner en solutions alternatives dans les cas de pénurie,

- informer tout risque de rupture de stock en MITM.

L’article renforce également les sanctions à l’encontre des industriels en cas de :

- défaut de constitution des stocks,

- défaut d’information à l’ANSM de situation de rupture ou risque de rupture.

Certains médecins souhaitent aller plus loin en demandant que la production des principes actifs soit rapatriée sur le territoire européen. Ils souhaitent également la création d’un établissement pharmaceutique européen à but non lucratif.

De son côté, le syndicat des Entreprises du médicament (Leem) évoque la problématique du juste coût : les médicaments touchés par les pénuries étant souvent des spécialités peu rentables. Aussi, ils proposent de définir un ensemble de « médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique » pour lesquelles des mesures de gestion de pénurie seraient renforcées.

Patients et citoyens, professionnels de santé et autres acteurs du système de soins devront donc s’assurer que la stratégie mise en place par le gouvernement permettra de répondre à ces enjeux de santé publique.

Alors que jusqu’à présent les politiques d’achat étaient principalement pilotées par le coût, on pourrait voir se développer dans les prochaines années de nouvelles stratégies autour de la qualité et de la confiance avec son fournisseur. Le prix serait ainsi dépriorisé au profit de l’assurance d’être approvisionné en temps et en heure.