Cybersécurité et Sobriété Numérique : comment concilier exigences de sécurité et réduction de l’impact environnemental ?

Le numérique est omniprésent dans notre société, mais son arrivée a soulevé deux défis majeurs : assurer la cybersécurité face à une menace croissante, et réduire l’impact écologique d’un secteur énergivore.

À première vue, ces deux objectifs semblent contradictoires. La cybersécurité repose sur des outils puissants (chiffrement, surveillance en temps réel, sauvegardes multiples) qui exigent beaucoup de ressources techniques et donc d’énergie. De son côté, la sobriété numérique cherche au contraire à limiter cette consommation pour réduire l’empreinte carbone des technologies.

Alors, comment concilier ces deux exigences ? Doit-on sacrifier une partie de la sécurité au nom de l’écologie, ou au contraire accepter une consommation accrue d’énergie pour protéger nos systèmes ? En réalité, la réponse est plus nuancée : il existe des tensions réelles, mais aussi des pistes pour transformer la cybersécurité en levier d’efficacité et de durabilité.

Une cybersécurité gourmande par essence

Assurer la cybersécurité d’un système ne consiste pas seulement à installer un antivirus ou un pare-feu. C’est un ensemble de mesures techniques et organisationnelles qui, par nature, sollicitent énormément les infrastructures numériques et donc… consomment de l’énergie.

Une vigilance de fond consommatrice d’énergie

Prenons un premier exemple concret : le chiffrement des données intensif. Chaque fois que vous envoyez un message sur WhatsApp, consultez votre compte bancaire ou effectuez un paiement en ligne, vos données sont chiffrées pour empêcher qu’un tiers ne les intercepte. Ce chiffrement repose sur des calculs mathématiques complexes réalisés par les serveurs et vos appareils. Plus les clés de sécurité sont longues et robustes, plus elles exigent de puissance de calcul… et donc d’électricité.

Autre aspect : la surveillance en continu. En plus de stocker des données de logs sur le long terme, les entreprises utilisent aujourd’hui des systèmes capables de détecter en temps réel les activités suspectes sur leurs réseaux. Ces outils, souvent basés sur l’intelligence artificielle, analysent en permanence des millions de signaux pour identifier une éventuelle attaque. C’est efficace, mais cela implique une activité constante des serveurs et des centres de données, gourmande en énergie.

Des principes de précaution énergivores mais nécessaires

La cybersécurité repose aussi sur la redondance et la résilience. Pour garantir la disponibilité d’un service même en cas d’attaque ou de panne, les organisations dupliquent leurs infrastructures : serveurs de secours, sauvegardes multiples, sites de repli. Ce principe de “mieux vaut trop que pas assez” est indispensable pour résister aux cybermenaces… mais il augmente mécaniquement la quantité de ressources (équipements électroniques employant des ressources rares telles que l’or, les terres rares, etc.) et leur consommation énergétique, puisque chaque copie doit être alimentée et maintenue opérationnelle.

Enfin, la sécurité offensive et préventive joue aussi son rôle. Les tests d’intrusion (pentests), les audits de vulnérabilité ou encore les exercices de simulation d’attaque mobilisent eux aussi beaucoup de ressources. Dans un contexte où la menace est permanente, ces exercices doivent être répétés régulièrement, contribuant à l’empreinte énergétique globale.

Sobriété et sécurité : contradiction ou synergie possible ?

La cybersécurité, un paradoxe énergétique ?

Ironiquement, la cybersécurité peut aussi jouer un rôle crucial dans la protection des infrastructures énergétiques elles-mêmes.

Une cyberattaque réussie contre une centrale électrique ou un réseau de distribution pourrait entraîner une interruption massive de l'approvisionnement en énergie. Dans ce cas, les efforts de cybersécurité, bien que énergivores, deviennent indispensables pour prévenir une crise énergétique de grande ampleur, mettant en évidence un paradoxe : il faut dépenser de l'énergie pour protéger les sources d'énergie, car l’interruption massive de l’approvisionnement en énergie serait bien plus coûteux que les mesures de protection.

Vers une cybersécurité responsable

Face à ce paradoxe apparent entre sécurité et sobriété, l’enjeu n’est pas de choisir l’un au détriment de l’autre, mais de trouver des solutions pour rendre la cybersécurité plus responsable. Autrement dit, comment protéger efficacement les systèmes tout en limitant leur empreinte écologique ?

Une première piste repose sur l’optimisation des infrastructures. De nombreuses entreprises déploient encore des systèmes redondants ou des solutions de sécurité sans réelle rationalisation. Or, une meilleure gestion des ressources (en ajustant la puissance des serveurs, en mutualisant certaines protections ou en recourant à la virtualisation) permet de réduire la consommation sans fragiliser la défense.

Une autre piste concerne l’innovation technologique. Les acteurs du secteur travaillent déjà sur des algorithmes de chiffrement plus sobres en énergie, sur des solutions de détection basées sur l’IA entraînées avec des modèles plus légers, ou encore sur des architectures dites “zero trust”, qui limitent les accès et réduisent ainsi la surface d’attaque sans multiplier inutilement les systèmes. À terme, la recherche en cybersécurité doit intégrer la dimension environnementale au même titre que la performance ou la résilience.

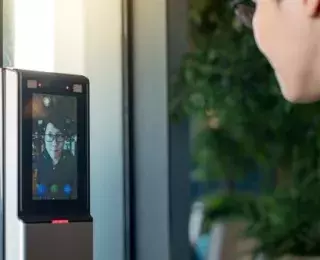

Ensuite, l’utilisation de technologies plus efficientes comme des méthodes d'authentification sans équipements physiques dédiés (tokens, cartes) ou l'utilisation d'ordinateurs virtuels mutualisés (VDI) pour les prestataires externes, contribuent à réduire l'empreinte carbone sans compromettre la sécurité.

Enfin, la responsabilité organisationnelle et humaine joue un rôle clé. Former les collaborateurs à adopter de bonnes pratiques (mises à jour régulières, gestion rigoureuse des accès, limitation des e-mails et pièces jointes inutiles) contribue à renforcer la sécurité tout en évitant une surconsommation. Une cybersécurité responsable, c’est aussi une cybersécurité intelligente : mettre en place le juste niveau de protection, ni surdimensionné ni sous-estimé.

Il est donc possible d’imaginer une cybersécurité qui s’inscrive dans une logique de sobriété numérique. Cela demande de repenser les méthodes, d’intégrer l’efficacité énergétique dans les choix techniques et de placer la durabilité au cœur des stratégies de sécurité. Plutôt qu’un frein, la cybersécurité pourrait alors devenir un moteur de transformation vers un numérique plus responsable.

Le sujet vous intéresse ? Nos experts vous répondent

La cybersécurité est devenue incontournable dans le monde numérique. Les entreprises sont confrontées à des risques croissants liés aux cyberattaques et aux intrusions malveillantes. Chez mc2i, nous comprenons ces défis et nous sommes déterminés à aider nos clients à se protéger efficacement contre ces menaces.